◎小何老師、菀萱老師、ㄌㄨㄐ老師(森林小學教師群)

那個學期的旅遊教學,我們以「動物」為主題。

對一般人來說,跟孩子們談動物,很容易就能討得他們的歡心;對森小的大人來說,感覺卻比較像在對孩子們「找碴」。怎麼說呢?孩子們看到小貓、小狗,伸手就想摸,最好能把牠們帶回家,抱在懷裡,跟自己朝夕相伴,而森小教師們想跟孩子一起思考的,則完全是另一回事。

動物到底是生命,還是工具?為什麼要保育動物?如果未來有一天野生動物全數滅絕,對人類的影響是什麼呢?保育動物,是要把動物放在動物園裡,還是作棲地保育?台灣的氣候和生態,到底適不適合收養貓熊、企鵝、草泥馬、河馬、長頸鹿、獅子……乃至於各式各樣的猴子和巨蜥呢?

提出基本問題後,老師們選定了「屏科大野生動物保育研究所」和「屏東野生動物收容中心」作為預定拜訪的重點。屏科大動保所是研究台灣野生動物的重鎮,學者們三不五時在山上追蹤、觀察動物,或者低調地調查野生動物買賣市場。這群學者的「動能」很高,時常不在研究室裡,要跟他們聯絡除了憑著「勤快」,還要靠一點「好運氣」,想要一、兩次就連絡上他們,幾乎不可能。通常在旅遊教學前置作業時,森小教師們會花很大功夫先閱讀資料,做功課,在聯絡時才能在最短的時間內,讓對方理解我們的來意:是真正想來學習,而不是走馬看花。

到動物收容中心,想做什麼?

還記得探勘時,第一次拜訪野生動物收容中心。中心的裴家騏主任第一句話就問我們:「你們想來做什麼呢?」我們說,孩子們通常很喜歡逛動物園,在逛動物園時通常是「看新奇」,沒有真正理解動物的處境。野生動物保育中心對待生命的方式,是孩子們沒有機會「見識」到的,我們希望孩子那幾天能為動物做點什麼,不論是清掃、幫他們做食物,都可以。讓孩子們轉換身分當小義工,為動物服務,以及嘗試理解這些生命,而不再只是把動物當成「珍奇玩意兒」而已。

即便是這樣單純的請求,對於真正在乎生命的動保中心,也要非常嚴謹考量。一起討論之後,他們認為,森小全校孩子們人數過多,可能對保育員和動物們造成騷動,一開始是婉拒我們的提案的。

「如果把孩子們分成兩批呢?我們分兩天來,讓每次參與人數少一點,其他孩子由我們配合中心,另作活動安排,這樣可以比較不打擾中心工作,也讓孩子真正能專注學習。畢竟人數太多,孩子們自己也會受干擾。」我提建議。

我也試著說明,在來到屏東前,我們會在森小先和孩子進行行前課程,做思想上的準備。例如跟孩子們討論中心曾經發起的「送紅毛猩猩回家」,讓孩子們能夠更深入的思考野生動物面臨的困境。這樣,孩子們到了這裡,腦袋裡是帶著疑問的,而不是空空如也。

在考量各種細節後,動保中心和森小達成共識,可以安排兩天的活動,讓孩子們參訪收容中心,也讓孩子們分組為動物做「小點心」。至於幫動物打掃呢?裴老師微笑著說,這個通常要經過好幾個星期的「義工訓練課程」,包括:對動物個別生命作深入的認識、了解牠們的習性、學習工作方法,連大人都要審慎做長久功課的,恐怕不是五天內能完成的任務。

「中心目前收容的一千多隻動物,對我們來說,每個都是獨一無二的『生命』。」裴老師說著。很美的一句話,我審慎的記在心底,打算回森小要告訴孩子們。

為了戶外教學而辦的戶外教學

雖然旅遊教學會有一週的行前課先鋪陳,但要讓小孩「有感」,需要更多的醞釀。因此森小不只是旅遊教學時會談相關主題,在之前的幾次戶外教學,也會有所搭配,讓孩子從學期初就能慢慢的開始想:「動物到底是生命,還是工具?」於是,我們的第一次戶外教學就定在「台北市立動物園」。

動物園想想──動物是生命,還是工具?

森小要去那個把水泥漆成白色,想讓企鵝以為自己在冰上的動物園!?幾位負責的老師一直在想:「像這個家長就能帶孩子去的地方,我們能夠帶給孩子什麼不同的經驗?」以往老師們自己去動物園的經驗就是去玩、去看動物,猜想大多數人都是這樣,所以去之前腦袋裡想些什麼,就很重要。

老師們規劃了四堂行前課,分別從「歷史、生命、自然」的角度去跟小孩談「動物」。讓孩子認識動物園的歷史,包含「第一座動物園是如何出現的」、「過去動物被拿來收藏、拿來當權力的象徵」、「動物被當作娛樂工具」;也跟孩子談「動物福利」,思考既然有人權,那動物權會是什麼?把過去到現在,人們對待動物的方式,以及動物實驗對動物的傷害都說給孩子聽。

課堂上孩子就自然的發展出「到底該不該有動物園?」、「如果現在把所有動物都放回去,是有可能的嗎?」、「如果拿活的動物去餵食動物,是不是就能維持動物的野性?這樣不好嗎?」也有孩子針對「開車在路上,有動物衝出來被撞死了,人到底有沒有責任?」開始辯論。透過行前課程設計,孩子們心中對動物園的感覺,開始起了變化。

上過這些課、進行幾番討論後,孩子們到動物園時,也搭配「動物園評鑑手冊」,去看動物們居住的環境是否符合他的需求?在動物園裡頭,小孩一邊觀察、一邊提出問題。有人問:「為什麼貓熊的空間要放那麼多遊樂設施?但是貓熊幾乎都沒動耶?」也有人問:「為什麼穿山甲的空間裡,樹都是假的,這樣牠一上去不就斷了?」還有人發現穿山甲的區域是水泥地,上面鋪一層薄薄的土,小孩問:「這樣牠要怎麼挖洞?」旁邊一個小孩說:「難怪他要做一個假的洞在那邊。」

當孩子的腦袋開始用不同的角度去看這件事,走進動物園裡,就不再只有「哇!好可愛!」的驚嘆聲,而是有更多的提問與猜想,自然而然的就「愛智」起來了。回到學校後,當然不能讓討論只停留在動物園,課堂上老師和孩子繼續討論他們提出的問題,全校辦了一個「We care」展,把孩子們對動物的想法用各種方式呈現。

去過動物園後,孩子care什麼?

我們讓孩子寫下他從行前課到現場觀察後,他想說的話,並且把小孩的想法張貼出來,成為展覽的一部分,以下分享幾則:

小孩A:I care 無尾熊的地方只有一棵尤加利,而且不是土裡長出來的,完全沒有躲避觀眾的地方,而且告示牌上寫牆壁是全白的,完全不符合牠原本的環境,而牆要用成白色的原因是不要讓牠反光,全是要讓人滿足人的「想要」。牠的地板也沒草、自然的東西,我希望可以多重視動物的權利,照顧牠的環境。

小孩B:I care 穿山甲住的地方沒有真正的樹,破壞牠原本的習性。

小孩C:I care 俄羅斯棕熊要在高海拔或高緯度的空間進行活動,但台灣不夠冷,所以不能養棕熊。

小孩D:I care 紅鶴不能自由飛翔,無法擁有牠們本來可以飛翔的權利。

小孩E:I care 有些動物的造景都是用壁畫來呈現,可是它呈現的只是給人看而已,都沒有照顧到動物真實的生活環境。

小孩F:I care 的是那些明星動物和非明星動物居住的環境差別很大,像貓熊和無尾熊。貓熊住得又大又漂亮還有許多的玩具,但無尾熊的住處卻四周都是白色的牆,只有……中間有一棵樹,而且還是被分開養,上面的說明雖然有說無尾熊習慣獨自一隻,但可以造一個很大的空間,然後種很多的樹,這樣牠們就可以自己決定要獨自或群體了,還有就是白色的牆就沒有牠們原本居住地的感覺,反而像是被關在這裡。

做個展覽,為動物說話

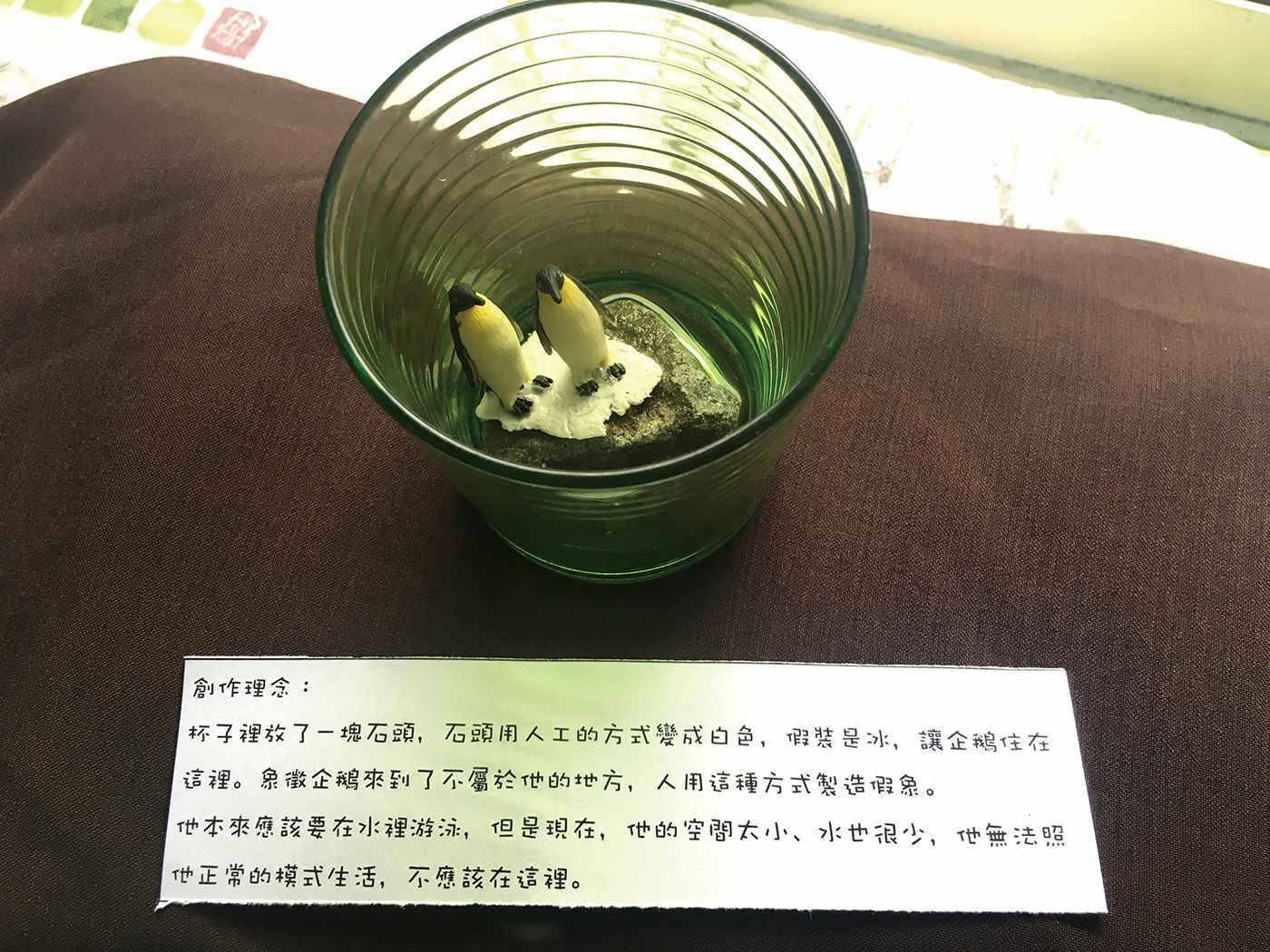

除了寫下想說的話,每班都把教室佈置成一個展間,從要做什麼到要呈現什麼,以及背後的想法,都是老師帶著孩子討論出來的。以六年級為例,當時班上決定要做「微型動物展」,用模型的方式呈現孩子看到的動物現況,以及想為動物說的話。這一班有十二個小孩,我們分成了三組,讓每一組都提出兩至三個作品,在編排分組名單時,老師當然要耍一些心機。要衡量的是把能夠領導的孩子、有創意的孩子、手作厲害的孩子平均分在各組中,接著就讓小孩自己發展,老師只有適時的掌握進度而已。

孩子們第一次提出作品的設計時,老師心裡還有點懷疑,想著「是不是隨便做做啊?」試著問小孩這樣設計的用意是什麼?想不到,這些小傢伙說出來的創作想法都讓老師嚇一大跳!小孩每個都言之有物,腦袋裡的思想清楚得很!別的老師也曾懷疑「這真的是小孩自己想的嗎?」但真的假不了,一個受體制箝制的老師,怎麼可能有這麼靈活的腦袋想出這些東西?以下分享幾個小孩的創作:

看完上面這些作品,或許就會知道為什麼我要說「一個被體制箝制的老師,不可能想出這些」了吧?只有小孩充滿創意的腦袋,以及對於動物處境的思考,兩者結合,才能迸出那麼美的創作。

其實,小孩知道戶外教學要去動物園的時候,也是感到「不可思議」!但人的腦袋想些什麼,才是事情的關鍵,孩子能夠有機會帶著種種對動物處境的疑問,去動物園現場觀察,是一個很美好的體驗。透過這次戶外教學的設計,讓小孩在去屏東旅遊教學前,就已經對「動物權」有各種想法;當他看到屏科大對待動物的方式,也才會更「有感」。

走到戶外前,心裡要先有想法

以上這些都還只是去出發前,為孩子們在「思想上」作的第一波準備。那麼,第二波準備是什麼?

如果動物都滅絕了,又怎樣?

回到最初始的問題,也是在每一次教學活動中,放在心底的那個問題:到底為什麼要保育野生動物?倘若未來有一天野生動物全數滅絕,又有什麼關係?後面這個問題隱含一個悲傷的現況,事實上,這數百年來已經有大量的動物絕種,而人類並沒有感受到此中的影響力。

老師們討論了幾回合後,決定以「生物多樣性」為上游思想,開展一系列的課程如下:

- 所羅門王的指環:談作者和動物的互動方式,一種新的看待動物的眼光。

- 經濟動物:談《動物解放》這本書,以養豬為例,說國外在圈養豬隻時,為了降低「生產成本」對待動物的殘忍故事。同時對照屏東在地農友開發的友善養豬方法,討論著:人要吃豬,到底怎麼對待豬才是對的?而這一切,是想對豬好?還是對人好?

- 紅毛猩猩:說起在二十幾年前,因為一個電視節目,台灣人流行飼養紅毛猩猩,引發國際爭議,後來屏東野生動物收容中心和動物園合作,一起送紅毛猩猩回家的過程。

- 黑熊媽媽:談黃美秀老師救援南安小熊的故事,她的行動、她的心情。

與黑熊媽媽神交的孩子們

課程中,老師們盡其可能帶領孩子們作更深的思考。以下是韋絜老師在上完「黑熊媽媽」之後,所記錄下的課程一隅:

準備動物主題「黑熊媽媽黃美秀」行前課時,我有很深的感觸,森小的孩子,其實跟黑熊滿熟的,他們對台灣黑熊的熟悉,有種渾然天成的在意,比如說,去年的歲末晚會,裝扮的主題是「看見台灣」,一位三年級的孩子,馬上說:「我知道了,我需要白紙!」三兩下,就看他拿著鉛筆在白紙上畫幾筆,接著拿起剪刀、拿起雙面膠,往身上的黑T-shirt一拍,一隻台灣黑熊就出現了。然後,好像嫌「不夠像」一樣,他舉起雙手,往雙頰一擠一推,哇!活靈活現呀!

又比如說,戶外教學時,我提到根據二○一六年的數據,貓熊的數量大約有2060隻,小孩馬上反應:「那台灣黑熊有幾隻?」「嗯……大約300-500隻,不超過600……」「什麼!」顯然,物種消失的危機,孩子們很有感。

戶外教學當天,走在木柵動物園,孩子說:「我們要去看台灣黑熊!幫牠加油!」前往午餐集合點路上,經過貓熊館,孩子們還憤憤不平的說:「這不合理!雖然動物最好還是活在野外,可是這裡也太豪華了吧!其他動物也需要被照顧,資源不能只集中在少數物種!」

行前課上,介紹黃美秀老師的成長故事、《尋熊記》中描寫科學家與獵人的故事、布農族關於黑熊的傳說、台灣黑熊的現況與困境、研究台灣黑熊的辦法,另外也談兩件新聞,高雄壽山動物園的黑熊站立事件、南安小熊,黃美秀老師的專訪中提到的「心中的淨土」……等等。

當提到美秀老師是嘉義水上人,好幾個班的孩子都直接回應:「喔!嘉義水上機場,二二八。」這是個很好的開始,孩子們好像都把美秀老師當成「故人」了。

當說到美秀老師在抉擇,要加入治學嚴謹還是治學鬆散的教授團隊時,孩子們七嘴八舌的表達意見,聽著美秀老師的故事,更了解她的同時,也為自己的未來(生活)沙盤推演,選擇,向來不是件簡單的事。

行前課讓孩子們熟悉主題之外,也讓他們在到現場前,能先消化資訊,有機會提直覺性的問題,也能有時間慢慢在心中醞釀更深層的想法與問題,就算年紀還小的孩子,沒辦法走到這一步,至少能對話題、對即將要拜訪的人有些許的認識,那到了旅遊教學的現場,見到了期待已久的新朋友,也會像老朋友一樣自在。

課堂上,我們跟孩子提到,美秀老師說:「回台灣做研究,捕抓十五隻黑熊裡,有八隻斷指或斷掌。」孩子們驚呼,覺得實在很扯,他們說:「那是台灣黑熊耶!」

介紹台灣黑熊的習性,他們的活動範圍,美秀老師說以台灣森林的現況,可以承載5000隻黑熊,孩子們說:「現在連十分之一都不到?!」

看到影片中研究台灣黑熊除了用無線電追蹤之外,還會研究黑熊的排遺,很讓孩子們開眼界,他們追問:「那會臭嗎?」有人回應:「應該不會吧!黑熊是雜食性,我看他們吃得滿均衡健康的。」也有人說:「到時候如果可以聞聞看,我想聞!」

後來,在另外一部影片中,看見黑熊奔跑在光禿的山林,黑熊往上爬,旁邊的土石一邊滑落,有孩子說:「怎麼會這樣!森林咧?這樣不行吧!」

影片說到研究者的孤寂與辛苦,時常在野外獨處、有限的生活條件、面對未知,只能等待,孩子們透過介紹與想像,也只能略知一二,他們說:「這麼辛苦,他們一定是很愛才能繼續堅持!」(有人馬上接:「那不就跟森小教師一樣!」)

關於情感,孩子們是很敏銳的,聽完南安小熊的故事,孩子們追問:「這麼愛熊,照顧小熊的時候,心裡想著的是分離?!」、「為了小熊,再怎麼愛,(熊與人)都不能有太多感情?!」好揪心呀!

他們發現專訪中,美秀老師沒有正面回應她到底愛不愛南安小熊,美秀老師說:「我不回答……」孩子說:「這很難回答吧!不過我覺得一定很愛!」、「很愛!可是不能說,不然會捨不得!」這個話題持續一陣子。

後來有小孩說:「我覺得美秀老師提到黑熊,變得很兇!」我們追問:「兇?是什麼意思?發洩情緒嗎?」小孩想一想說:「不是!是很有氣勢的。是堅持、很堅定。」這時候有小孩補充:「跟生活主任淑美很像,平常很溫柔,很愛小孩,可是談事情的時候很嚴肅。」

最後,小孩突然冒出一個問題:「美秀老師有後代嗎?」沒想到不少孩子對這個問題都很感興趣,我心裡冒出的疑惑是,這群孩子平常不八卦呀,怎麼會這樣問?孩子們注意到我的停頓與疑惑,他們七嘴八舌地補充他們真正的問題,他們真正想知道的是,美秀老師有沒有幫手、美秀老師有沒有接班人?孩子們認為美秀老師的工作好重要喔!一定要有接班人,一定不能一個人做,要好多力量才行!

作好了思想的準備,我們啟程到屏東野生動物收容中心拜訪裴家騏教授、黃美秀教授,以及重頭戲──為動物準備點心。

走!去看看動保前線!

老師,妳心裡愛不愛小熊?

孩子們聽著裴家騏教授細數收容中心裡動物的故事。那是一般人很難想像的,當看到一隻猴子的臉不僅變形,還變質,像「海綿一樣」,這一切源於人類的無知,以為猴子「愛吃」香蕉,於是,牠日復一日的「只能吃」香蕉。在臉部異化之後,猴兒的尊嚴被徹底摧毀,變得無法與群體正常互動。在收容中心悉心照顧下,牠才慢慢找回「自我」,成為最有耐心和愛心的「前輩」,是每隻新猴子的好老師。聽著故事,身邊的一個孩子突然嘆了一口氣,說:「啊!好像森小新生變舊生的過程喔!」

在跟黃美秀教授碰面之前,她和學生特別安排了一場「野外無線電追蹤動物」的練習課。孩子們得要非常非常安靜,練習聽無線電波的聲音,分辨方位,找到發報器。一組孩子先把發報器藏在某棵樹上,另一組孩子再出發去追蹤尋找。孩子們跑得滿頭大汗、跑遍樹林,還是找不到發報器。他們驚覺:

在戶外追蹤「野生黑熊」是多麼艱困的工作!因為黑熊不會只安安靜靜待在一棵樹上,牠會往山脈的各個方向自由快速移動,可能在山頂、可能在溪谷,而要「聽」出牠往哪邊移動、再找到牠,真不容易!

孩子們累得氣喘吁吁之後,黃教授讓孩子或坐、或躺著聽講。她說起南安小熊從被發現、到一步步訓練牠自主生活、準備野放的過程。孩子們聽著這點點滴滴,最後還是忍不住舉手再逼問她一次:「那妳心裡到底愛不愛南安小熊啊?」黃教授聽了一愣,揮揮手,意味深長地說:「好啦!吃午餐時間到了。」一切盡在不言中!

幫動物做點心

有兩個下午,孩子待在收容中心為動物做點心,全校分成四個大組:紅毛猩猩、獼猴、兩爬類和鳥類,以及食肉目。面對著各色各樣預備給動物的「食材」,有各種瓜子、果實、花生、穀類……,小傢伙們忍不住問保育員:「可以吃吃看嗎?」保育員微笑著請他們「不要吃太多就好!」;獼猴組和紅毛猩猩組的大人則是說,偶爾可以包一點「空砲彈」,讓動物在一成不變的生活中添加些微的「樂趣」。

為了給動物們增添樂趣,孩子仔細地在紙箱裡放一點堅果,再放一些樹葉,再用葉子包一點果實,藏在報紙裡,層層疊疊,滿滿的心意。有的孩子還特別幫獼猴作了機關,讓牠打開時有小驚喜。孩子專注地用手掌去和南瓜泥,兩隻手黏答答的弄好久,一點也不覺得噁心。做完工,大人帶個小孩們,喜孜孜地去投擲點心盒。孩子們好奇地觀察動物的細微反應,猜想動物的心情。回來後各組吱吱喳喳地交換心得。

當孩子們貼近動物……

一個孩子在報告裡寫著:

這次旅遊教學,我最印象深刻的是點心DIY。我們把葵花子、花生、猴餅乾塞進絲瓜裡,再擠蜂蜜進去,不然牠們就不會吃絲瓜,因為絲瓜沒有味道。我還把葵花子塞進沒剝皮的橘子,只有葵花子塞得進去,因為葵花子比較小、比較尖,花生和猴餅乾都很硬。……我們去空投,那裏是一個圓形的天台。我們就把箱子沿著牆壁丟下去。紅毛猩猩先打開看,然後用一隻手把整個箱子扯爆!牠拿了五顆橘子走到旁邊吃。有一隻猴子去翻箱子,找到一顆橘子,跟我們餵的紅毛住在一起的獼猴有六隻,三隻都坐在籠子邊,另外三隻:一隻翻箱子;一隻搶紅毛手上的,還被紅毛用香蕉葉打;另一隻撿紅毛吃剩的來吃。而且紅毛還是不吃絲瓜,只有猴子扒開,吃裡面的東西。

孩子們在餵食點心的過程中,會經過獅虎──阿彪的籠子。阿彪的背後也是一個傷心的故事。孩子們看著牠,說不出的憐憫。為什麼呢?

孩子報告時說:

我相信所有人應該都知道阿彪這隻獅虎,牠是被非法繁殖的。阿彪有兩個兄弟,一生出來就死了。阿彪牠有基因突變,因為牠是獅子跟老虎生下來的,所以牠有一些基因的缺陷,牠無法控制自己的體重,只會越吃越胖,吃到牠的腳無法撐住牠身體的重量,然後就會死。我希望以後不要再有人非法繁殖了,因為他們都不是正常的品種。

知道了阿彪的悲慘遭遇,另一個孩子也說:「我覺得人類做任何事情之前,都應該要想清楚。」

在野生動物收容中心裡,孩子們看到的動物都是被「非法捕捉」「非法繁殖」「非法買賣飼養」後,又拋棄的。中心努力地照顧這群落難的動物們,盡可能提供貼近自然的環境,讓年紀小的動物可以返回原生地,年紀大又回不去的至少有個不會發瘋的生活。在參觀過動物園,再到收容中心拜訪後,孩子們的感想是什麼呢?孩子還想「養動物」嗎?

一個孩子說:

屏科大跟動物園不一樣。雖然進去需要預約,但是平常不會給外人進入參觀,我覺得這樣很保守,很好!謝謝他們給我們機會去看那些動物,祝那些動物平安。我們去的時候,那些動物很熱情地歡迎我們,但是我去木柵動物園的時候,很多的猴子都背對著我們、不理我們。

另一個孩子說:「我覺得動物在屏科大,至少比在動物園好,但還是不夠好。希望大家不要再養野生動物了。」

為什麼屏科大已經很用心照料了,孩子還是覺得不夠好呢?因為「在野外比較好,那邊有很大的地方跑來跑去。」

孩子的結論是:「如果我們不買野生動物的話,非法走私的人就不會去抓動物,因為也賣不了錢。所以請大家不要買野生動物!」

孩子們主動編了一個故事《我和我的寵物》。故事分成三個章節,分述浣熊、金剛鸚鵡、飼主的故事。飼養動物,是對動物的「恩寵」嗎?人類口中的「疼惜」,在動物的眼中真的是「愛」嗎?為什麼有的人會想「佔有」動物呢?他的心理狀態是什麼?孩子們開始細細地琢磨著。